Certa vez um cunhado meu, renomado economista acadêmico da UFRJ, em vias de se aventurar no mundo empresarial, no segmento de alimentos, me perguntou qual eu escolheria dentre uma pizzaria de menu sucinto, com uns poucos sabores, e outra que oferecesse uma grande variedade de opções. Para sua decepção, escolhi recorrentemente aquela que oferecia menos pizzas diferentes, alegando que o excesso de opções não servia mais do que para distrair os clientes – o que representava, para mim, uma sobrecarga desnecessária no processo de escolha, o qual, num estabelecimento decente, não precisa ir além de alguns clássicos como napolitana, margarita, calabresa ou anchovas. Vá lá, tomates secos com rúcula. Mas gourmetizações de toda sorte, com salmão, bacalhau, mel, queijo brie e afins, além das famigeradas pizzas de coração de galinha e estrogonofe (eca !), são, para mim, um engodo.

Meu cunhado professor de economia acabou abrindo uma pastelaria, com não sei quantos tipos de pastel e que existiu no Leblon por não sei quanto tempo. Do episódio de sua indagação filosófica sobre a variedade do cardápio e sua frustração ante minha preferência, testada de vário modos, por um menu mais sucinto, permaneço até hoje com a impressão de que, para a economia tradicional (aquela que adota o mercado como régua ideal para tudo), mais opções de consumo é sempre desejável. Este texto tem por finalidade afirmar o contrário.

* * *

E já que começamos falando em comida, olhemos mais de perto como se comporta a gastronomia em relação à variedade.

A cozinha clássica é fundada sobre um repertório bem delimitado, tendendo ao finito, de combinações de ingredientes. Assim, podemos pensar em muitas sopas, cujas bases se constituem em batatas (o caldo verde), ervilhas, aspargos, abóbora, repolho (kapuzta) ou beterrabas (bortsh), entre outras. É claro que as carnes e os temperos podem variar em cada versão familiar, mas ai do cozinheiro que, inadvertidamente, ousar misturar quaisquer dos ingredientes acima, mascarando suas identidades.

O mesmo ocorre com o sushi, cuja versão original exclui inovações ocidentais como o acréscimo de cream cheese, morangos ou coisa que o valha. Então, não é por acaso que reality shows culinários, tais como o Mastercheff, repousam sobre a criação, pelos aspirantes, de combinações inusitadas de velhos ingredientes. Nestes programas, os processos culinários são quase sempre ofuscados pela originalidade da mistura.

O segmento onde a multiplicação capitalista da oferta se manifesta com mais veemência é o da moda – que, além de induzir alguns a possuir uma grande variedade de peças de vestuário, os leva a trocar de guarda-roupa de tempos em tempos, sob o preço de, caso contrário, parecerem de algum modo ultrapassados. O caso mais emblemático deste estado de coisas é o de mulheres que precisam ostentar um vestido novo a cada festa. O fato de que homens não estejam, geralmente, submetidos ao mesmo “código” de vestuário permanece um dos grandes mistérios dos estereótipos de gênero.

* * *

Desgraçadamente, a música, o cinema e a literatura foram as modalidades artísticas melhor absorvidas pela praga da indústria do entretenimento – principal responsável, ainda que de modo espúrio, alheio à própria vontade, pelo surgimento, entre as obras de arte, da noção do supérfluo, irrelevante ou descartável.

Não sendo um leitor “profissional”, como um crítico, nem sequer compulsivo, interessado pela maioria das novidades editoriais, divido minhas leituras em dois grandes grupos. De um lado, títulos consagrados, de ficção ou não, contemporâneos ou datados, “históricos”; noutras palavras, o que se convencionou chamar de grande literatura. De outro, livros escritos por amigos.

Muitas vezes abandono leituras antes de chegar ao fim. Em favor de meus amigos literatos, posso dizer que não lembro de, em tempos recentes, ter abandonado a leitura de alguma de suas obras, e que isto tem mais a ver com a qualidade de seus livros do que com nossa amizade. Por extensão, concluo que exista, para além de meu círculo de amizade, uma vastidão de novos autores interessantes cuja obra jamais chegarei a conhecer. Isto pode ser tido como um dos grandes males do excesso de autoria em que somos imersos. Ou não. Não sei ao certo.

Toda a literatura restante é por mim relegada a um imenso limbo com o qual não travarei, no restante de meus dias, qualquer contato – sem me sentir, com isto, de modo algum irremediavelmente ignorante por isto nem tampouco culpado por tal atitude. Tal ignorância é ruim ou indesejável ? Também não sei. Torno a isto ainda neste post

* * *

O tempo disponível durante uma existência humana para a fruição de livros, filmes e música é limitado, variando de acordo com cada indivíduo e sua etapa de vida. É, no entanto, evidente que, mesmo no caso de bibliófilos, cinéfilos e melômanos vorazes, ninguém tem tempo para conhecer tudo o que já foi produzido. Daí a pergunta:

qual a importância de alguém, mesmo um “especialista”, conhecer, de fato, tudo o que está a seu alcance ?

Tudo bem que redes de recomendação dependam, para seu bom funcionamento, de curadores oniscientes. Mas e se nossa biblioteca, playlist ou coleção de filmes vistos mais de uma vez se estendesse a um conjunto dramaticamente menor de opções do que a totalidade de tudo o que se filma, compõe ou escreve, seríamos, necessariamente, mais estúpidos e/ou menos felizes ?

Eis, outra vez, a pergunta que não quer calar. Retórica, é claro, apenas à guisa de provocação.

* * *

Duas “novidades” da indústria do entretenimento são as séries televisivas e as plataformas de streaming de música e filmes.

Dizem que até há séries boas. O que, todavia, não é suficiente para eu me interessar por elas. O problema é o tipo de contrato que se estabelece entre uma série e seu espectador. Para melhor entendê-lo, tomemos, por contraste, a experiência de se assistir a um filme comum. Nele, podemos, ao cabo de umas poucas horas, impregnar no imaginário uma história com começo, meio e fim. Mesmo naqueles com finais abertos, antíteses dos whodunits policiais. Já em séries somos convidados a reencontrar, ciclicamente, as mesmas personagens a postergar indefinidamente um gran finale que jamais acontece. Pois séries apresentam, invariavelmente, dois tipos de desfecho, a saber,

enquanto a série em questão tiver bons índices de audiência, se pode apostar com segurança numa nova temporada, com os mesmos heróis e situações requentados;

se, ao contrário, a série não der muito Ibope, é abortada ao fim da temporada corrente, ainda que, para alguns aficionados, com um amargo gosto de quero mais.

Nas duas hipóteses, séries se constituem, no máximo, em esforços bem sucedidos para preencher com estímulos externos o tempo disponível para entretenimento de cada um. O preenchimento de todo o tempo e de todos os espaços disponíveis, ainda que com coisas e conteúdos descartáveis, é um dos pilares do consumismo.

* * *

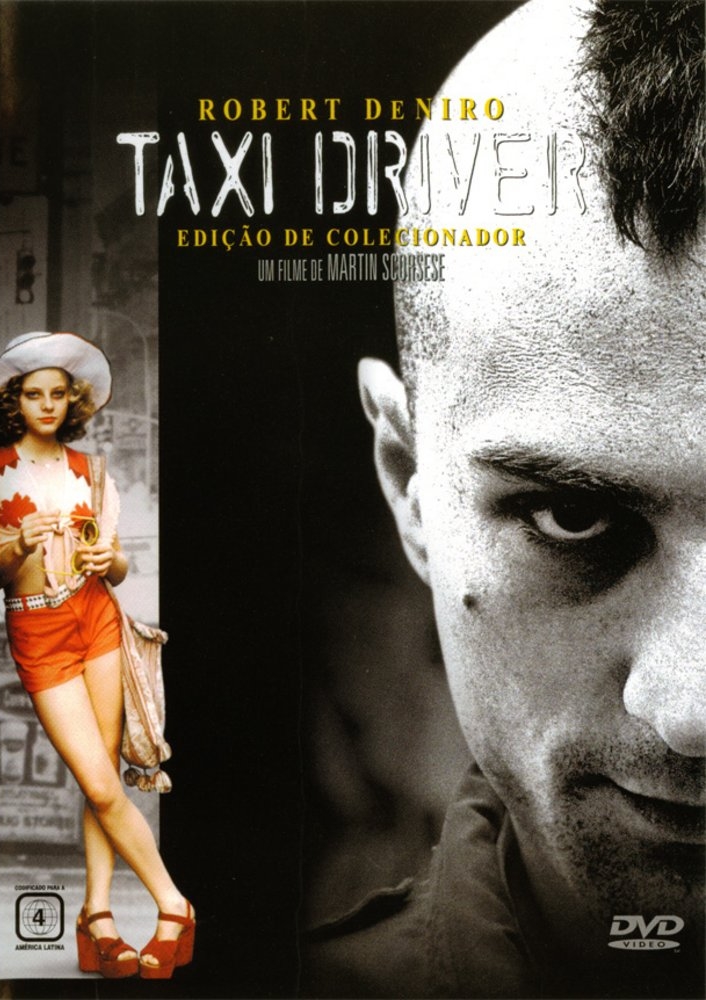

Quanto às plataformas de streaming, o maior problema é sua notória hostilidade a conteúdos perenes mais antigos. A revista Newsweek já se ocupou da escassez de títulos clássicos no Netflix. Em meio à profusão de lançamentos que em poucos meses serão esquecidos, é impossível encontrar, por exemplo, um único Hitchcock. A exclusão é a mesma até se considerarmos cinematografias mais recentes. Quando quis mostrar a um de meus filhos Fargo, uma Comédia de Erros, dos irmãos Cohen, não encontrei o filme no Now nem tampouco no Netfix.

Ao mesmo tempo, já não dispomos de uma rede decente de videolocadoras. É, pois, possível se afirmar que, dados os atuais meios de exibição, a memória cinematográfica está morrendo. Ou, quando muito, foi relegada a círculos especializados.

* * *

E chegamos, por fim, à música. A esmagadora maioria do que se produz hoje pertence a um segmento, o pop, para o qual careço de conhecimento e, portanto, competência para apreciar. Por isto, tenho que me debruçar sobre coisas mais antigas tais como o jazz ou a música sinfônica.

A sinfonia é um território pouco populoso, evitado por compositores casuais, dada a grande complexidade tanto da escrita para o conjunto de instrumentos (a orquestra sinfônica) para o qual é composta como das formas nas quais se realiza.

O marco do primeiro movimento da Eroica (terceira das nove sinfonias de Beethoven), com seus 15 minutos de duração. Ora, são raros os compositores, de agora ou de qualquer época, capazes de sustentar por tanto tempo o interesse em torno de um todo inteligível (i.e., que permita ao ouvinte reconhecer, a cada instante da audição, em que parte do “percurso” se encontra).

Mesmo neste campo rarefeitamente povoado, que inclui não mais do que umas poucas centenas de obras, é bem questionável até que ponto vale a pena conhecer tudo “em extensão” ao invés de, ao contrário, se ouvir repetidamente algumas poucas obras seminais.

No jazz não é diferente. De que vale se ouvir tantos pianistas, por melhores que sejam, depois de ouvir tudo o que se conhece de Bill Evans ? É claro que toda curiosidade é por si só virtuosa, nada invalidando a nem sempre prazerosa tarefa de se conhecer algo novo, já que a taxa de gratificação da escuta exploratória é sempre muito baixa. Coisa para especialistas, que precisam ter uma visão “plana” de campo para poder oferecer recomendações confiáveis.

Assim, frequentemente me pego reouvindo aqueles três álbuns de Oliver Nelson com Eric Dolphy, contemporâneos menos célebres do Kind of Blue, que nunca foram superados por qualquer coisa que tenha vindo antes ou depois.

Essas coisas me remetem sempre a uma asserção de Paulo Moreira, numa audição comentada sobre Bill Evans no Instituto Ling, segundo a qual todas as possibilidades parecem já terem sido experimentadas – não havendo, portanto, qualquer espaço para o surgimento de novos gênios e restando aos criadores atuais não mais do que exercitar, em releituras e interpretações, as descobertas de um punhado de inovadores históricos. Pessimismo ? Acho que não. Realismo, talvez.

* * *

E como tudo tende à repetição, com novas elaborações sobre velhos temas, recorrentes, admito já ter me ocupado neste blog, ainda que como temas colaterais, com o excesso autoral, a importância da curadoria (aqui e aqui), a falta de memória do streaming, reality shows (aqui e aqui), o fim da genialidade (aqui e aqui) e os três álbuns de Oliver Nelson com Eric Dolphy, dos quais devo tornar a falar em breve.