Como mais e mais pessoas estão ganhando mais dinheiro sem contribuir com nada de valor

Por Rutger Bregman

* * *

Este texto é a tradução de um original publicado por Bregman em Evonomics. Dele, já havia resenhado Utopia para Realistas.

* * *

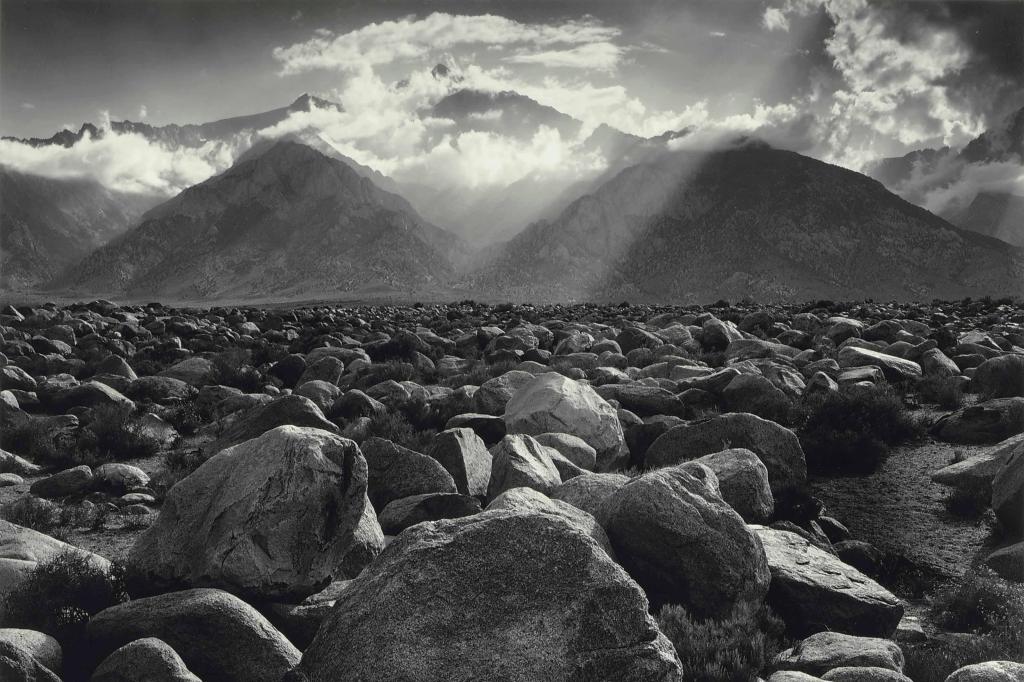

Um denso nevoeiro envolve a Prefeitura de Nova Iorque ao raiar do dia 2 de fevereiro de 1968. Sete mil garis da cidade se aglomeram em clima de rebelião. John DeLury, porta-voz do sindicato, se dirige à multidão sobre a capota de um caminhão. Quando anuncia que o prefeito rejeitou mais concessões, a raiva da turba ameaça transbordar. Quando os primeiros ovos podres cruzam os ares, DeLury percebe que o tempo de negociação esgotara. É hora de adotar a via ilegal, o caminho proibido aos lixeiros pela simples razão de que o trabalho que fazem é importante demais.

É hora de fazer greve.

No dia seguinte, o lixo não é recolhido na Big Apple. Quase todos os lixeiros da cidade ficaram em casa. “Nunca tivemos prestígio, e isto nunca me preocupou antes“, disse um gari a um jornal local. “Mas agora é diferente: pessoas nos tratam como lixo“.

Quando o prefeito sai para avaliar a situação dois dias depois, o lixo nas ruas da cidade já chega à altura dos joelhos, com mais 10.000 toneladas acrescentadas a cada dia. Um fedor começa a se infiltrar nas ruas e ratos foram vistos até nos bairros mais chiques. Em apenas poucos dias, uma das cidades mais icônicas do mundo começa a parecer uma favela. E pela primeira vez desde a epidemia de pólio de 1931 autoridades declaram estado de emergência.

O prefeito ainda não recua. Tem a imprensa local a seu lado, a qual retrata os grevistas como narcisistas gananciosos. Leva uma semana para que se comece a perceber que os lixeiros vencerão. “Nova Iorque é impotente diante deles“, admitem os editores do New York Times. “Esta maior de todas as cidades precisa se render ou verá a si mesma afundar no lixo“. Nove dias depois de entrar em greve, quando o lixo acumulado nas ruas chegou a 100.000 toneladas, os garis tiveram sucesso. “A moral da história“, disse a Time Magazine, “é que fazer greve compensa“.

Ricos sem mover um dedo

Talvez, mas não em qualquer profissão.

Imagine, por exemplo, se todos os 100.000 lobistas de Washington entrassem em greve amanhã. Ou se todo contador de Manhattan decidisse ficar em casa. Parece improvável que o prefeito anunciasse um estado de emergência. Na verdade, é improvável que qualquer desses cenários causasse muito dano. Greve, digamos, de especialistas em mídias sociais, operadores de telemarketing ou corretores de valores talvez não gerassem notícia alguma.

Quando se trata de lixeiros, todavia, é diferente. Seja lá como você encarar, eles executam um trabalho do qual não se pode prescindir. E a dura verdade é que um número crescente de pessoas realizam trabalhos sem os quais estaríamos muito bem. Se parassem repentinamente de trabalhar, o mundo não se tornaria mais pobre, feio ou de modo algum pior. Considere corretores de Wall Street que enchem seus bolsos às custas de mais um fundo de aposentadoria. Ou advogados astutos que podem postergar um processo corporativo até o fim dos dias. Ou o publicitário brilhante que cria o slogan do ano e tira a concorrência do negócio.

Ao invés de criar riqueza, tais trabalhos principalmente a faz circular.

É óbvio que não há uma linha clara entre quem cria riqueza e quem a faz circular. Muitos trabalhos fazem as duas coisas. É inegável que o setor financeiro pode contribuir para nossa riqueza e, durante o processo, azeitar as engrenagens de outros setores. Bancos podem distribuir riscos e financiar pessoas com ideias brilhantes. Todavia, hoje bancos cresceram tanto que grande parte do que fazem é simplesmente movimentar a riqueza ou mesmo destruí-la. Ao invés de fazerem crescer o bolo, a expansão explosiva do setor bancário aumentou a fatia que servem a si mesmos.

Ou tomem a profissão legal. É claro que o estado de direito é necessário para que um país prospere. Mas agora que os EUA possuem 17 vezes o número de advogados per capita do Japão, isto torna o estado de direito norte-americano 17 vezes mais eficaz ? Ou os norte-americanos 17 vezes mais protegidos ? Longe disto. Alguns escritórios de direito até costumam comprar patentes de produtos que não pretenden produzir tão somente para poder processar terceiros por violação de propriedade industrial.

O bizarro é que são precisamente os trabalhos que fazem o dinheiro circular – criando quase nada de valor tangível – os que pagam os melhores salários. É um estado de coisas paradoxal e fascinante. Como é possível que todos os agentes de prosperidade – como professores, policiais e enfermeiros – ganhem tão pouco, enquanto especuladores sem importância, supérfluos ou mesmo destrutivos se saiam tão bem ?

Quando o ócio ainda era um direito de nascença

Talvez a história possa lançar alguma luz sobre este dilema. Até poucos séculos atrás, quase todos trabalhavam na agricultura. Isto deixava uma classe afluente livre para vagar, vivendo de seu patrimônio privado, e travar guerras – passatempos que não criam riqueza mas, na melhor das hipóteses, a faz circular ou, na pior, a destrói. Todo nobre de sangue azul se orgulhava de seu estilo de vida, que dava a uns poucos felizardos o direito hereditário de encher seus bolsos às expensas de outros. Trabalho ? Isto é para o campesinato.

Nesses dias, antes da revolução industrial, uma greve de fazendeiros paralisaria toda a economia. Hoje, gráficos e diagramas sugerem que tudo mudou. Como parte da economia, a agricultura parece marginal. Na verdade, o setor financeiro dos EUA é 7 vezes maior do que o agrícola.

Então, isto significa que se fazendeiros fizessem greve, isto nos deixaria em menos apuros do que numa greve de banqueiros ? (Não, mas o contrário). E, além disto, a produção agrícola não falou mais alto em décadas recentes ? (Certamente.) Consequentemente, não estão agricultores ganhando mais do que nunca ? (Infelizmente, não).

Veja que, numa economia de mercado, as coisas funcionam exatamente ao contrário. Quanto maior a oferta, menor o preço. E há o tempero. Nas últimas décadas, a disponibilidade de alimentos disparou. Em 2010, vacas norte-americanas produziram o dobro do leite que produziram en 1970. No mesmo período, a produtividade do trigo também dobrou, e a de tomates triplicou. Quanto mais a agricultura melhore, menos estamos dispostos a pagar por ela. Hoje, a comida em nossos pratos se tornou barata como sujeira.

É disto que se trata o progresso econômico. À medida que nossas fazendas e fábricas se tornam mais eficientes, representam uma parcela cada vez menor de nossa economia. E quanto mais produtivas a agricultura e a indústria se tornam, menos pessoas empregam. Ao mesmo tempo, a mudança gerou mais trabalho no setor de serviços. Ainda assim, antes de conseguirmos um emprego neste novo mundo de consultores, chefs, contadores, programadores, conselheiros, corretores, doutores e advogados, precisamos primeiro obter as credenciais apropriadas.

Tal desenvolvimento gerou uma riqueza imensa.

Ironicamente, também criou um sistema no qual um número crescente de pessoas pode ganhar dinheiro sem contribuir com nada de valor tangível para a sociedade. Chamem a isto o paradoxo do progresso: aqui, na Terra da Abundância, quanto mais ricos e espertos ficamos, mais descartáveis nos tornamos.

Quando banqueiros fizeram greve

“FECHAMENTO DOS BANCOS”

Em 4 de maio de 1970, esta notícia circulou no Irish Independent. Depois de longas mas infrutíferas negociações sobre salários que não acompanharam a inflação, funcionários de bancos irlandeses decidiram entrar em greve.

Da noite para o dia, 85% das reservas do país ficaram indisponíveis. Com todos os indicativos sugerindo que a greve deveria durar algum tempo, negócios em toda a Irlanda começaram a racionar dinheiro. Duas semanas depois da greve, The Irish Times disse que a metade dos 7.000 banqueiros do país já tinhamn comprado passagens aéreas para Londres em busca de outro trabalho.

No início, comentaristas previram que a vida na Irlanda paralisaria. Primeiro, se esgotariam os estoques de dinheiro; depois, o comércio estagnaria; e, finalmente, o desemprego explodiria. “Imagine todas as veias em seu corpo repentinamente encolhendo e explodindo“, um economista descreveu o temor reinante, “e você poderá começar a ver como economistas concebem o fechamento de bancos“. Próximo ao verão de 1970, a Irlanda começou a se preparar para o pior.

Então algo inusitado aconteceu. Ou, mais precisamente, nada aconteceu.

Em julho, The Times da Inglaterra reportou que “números e tendências disponíveis indicam que a disputa ainda não teve um efeito adverso na economia“. Alguns meses depois, o Banco Central da Irlanda fez o balanço final. “A economia irlandesa continuou a funcionar por um período razoavelmente longo com seus principais bancos fechados“, concluiu. Não apenas isto, mas a economia continuou a crescer.

Ao final, a greve durou seis meses – 20 vezes mais tempo do que a dos lixeiros da cidade de Nova Iorque. Mesmo que um estado de emergência tenha sido declarado depois de apenas 6 dias, a Irlanda continuava forte depois de 6 meses sem banqueiros. “A principal razão pela qual eu não posso lembrar muito sobre a greve dos bancos“, refletiu um jornalista irlandês em 2013, “é por que ela não teve nenhum impacto debilitante na vida cotidiana“.

Mas sem banqueiros, o que usaram como dinheiro ?

Algo bem simples: os irlandeses começaram criando sua própria moeda. Depois do fechamento dos bancos, continuaram a emitir cheques uns aos outros como sempre, a única diferença sendo que não poderiam mais ler liquidados nos bancos. Ao invés disto, outro operador de ativos líquidos – o pub irlandês – saltou à frente para preencher o vazio. Num tempo em que os irlandeses ainda apareciam para um trago em seus pubs locais ao menos três vezes por semana, todos – e especialmente o barman – sabiam e quem podiam confiar. “Os gerentes desses estabelecimentos de varejo e lugares públicos detinham um alto grau de informação sobre seus clientes“, explica o economista Antoin Murphy. “Alguém não serve bebidas a outrem por anos sem descobrir algo sobre seus recursos líquidos“.

Em pouco tempo, as pessoas forjaram um sistema monetário radicalmente descentralizado com os 11.000 pubs do país como seus nodos principais e sua credibilidade como mecanismo subjacente. Quando os bancos finalmente reabriram em novembro, os irlandeses já tinham impresso incríveis 5 bilhões de libras em moeda feita em casa. Alguns cheques foram emitidos por empresas; outros no verso de caixas de cigarros, ou mesmo em papel higiênico. Segundo historiadores, a razão por que os irlandeses foram capazes de se sair tão bem sem bancos tem tudo a ver com coesão social.

Então não houve problemas ?

Não, é claro que houve problemas. Pense no cara que comprou um cavalo de corridas a crédito e então pagou o débito com dinheiro que ganhou quando seu cavalo chegou em primeiro – basicamente apostando com o dinheiro de outrem. Isto é muito semelhante ao que bancos fazem agora, só que, então, era em menor escala. E, durante a greve, empresas irlandesas passaram mais trabalho para adquirir capital para grandes investimentos. Na verdade, o simples fato de que pessoas começaram a tomar para elas próprias as atividades bancárias torna claro que não podiam viver sem algum tipo de setor financeiro.

Mas que poderiam perfeitamente viver sem toda a fumaça e espelhos, toda a especulação arriscada, os arranha-céus envidraçados e os crescentes bônus pagos por contribuintes. “Talvez, apenas talvez“, o autor e economista Umair Haque conjectura, “bancos precisem de pessoas muito mais do que pessoas precisam de bancos“.

Outra forma de taxação

Que contraste com aquela outra greve dois anos antes e a 3.000 milhas de distância. Enquanto Nova Iorque se desesperou ao ver a cidade se deteriorar num lixão, os irlandeses se tornaram seus próprios banqueiros. Enquanto Nova Iorque enxergava o abismo depois de apenas 6 dias, na Irlanda as coisas continuavam bem depois de 6 meses.

Deixemos, no entanto, algo bem claro. Fazer dinheiro sem criar algo de valor não é fácil. Requer talento, ambição e inteligência. E mentes espertas transbordam no mundo dos bancos. “O gênio do grande investidor especulativo é ver o que outros não enxergam, ou ver antes dos outros“, explica o economista Roger Bootle. “Isto é uma competência. Só que tanto quanto a habilidade para ficar na ponta de um dos pés, se equilibrando sobre uma das pernas, com uma xícara de chá sobre a cabeça e sem derramar“.

Noutras palavras, o fato de algo ser difícil não o torna automaticamente valioso.

Em décadas recentes estas mentes espertas criaram vários tipos de produtos financeiros complexos que não criam riqueza, mas a destroem. Esses produtos são, essencialmente, como um imposto sobre o restante da população. Quem você acha que está pagando por todos esses ternos sob medida, mansões e iates de luxo ? Se banqueiros não estão gerando eles próprios o valor agregado, então ele tem que vir de outro lugar (ou de outra pessoa). O governo não é o único a redistribuir riqueza. O setor financeiro também o faz, mas sem um mandato democrático.

O resultado final é que a riqueza pode se concentrar nalgum lugar, mas isto não significa que é onde ela é criada. Isto é verdade tanto para o senhor feudal como para o CEO da Goldman Sachs. A única diferença é que banqueiros tem às vezes um lapso momentâneo e imaginam a si próprios como os grandes criadores de toda a riqueza. O senhor que se orgulhava de viver do trabalho de seus campesinos não sofria desta ilusão.

Trabalhos de Merda

E pensar que as coisas poderiam ser tão diferentes.

Quase um século atrás, o economista John Maynard Keynes celebrizou-se por prever que, pelo ano 2030, trabalharíamos 15 horas por semana. Pensava que nossa riqueza e prosperidade cresceria dramaticamente e que converteríamos muito dessa riqueza em lazer. Certamente Keynes não foi o único a acreditar que seria apenas uma questão de tempo até resolvermos o “problema econômico”. Nos anos 70, economistas e sociólogos profetizaram que o “fim do trabalho” estava próximo.

Na verdade, nada disto aconteceu. Somos muito mais prósperos, mas não estamos exatamente nadando num mar de tempo livre. Antes o contrário. Estamos todos trabalhando mais do que nunca. Muitos explicam tais circunstâncias assumindo que usamos dinheiro que não temos para comprar coisas de que não precisamos para impressionar pessoas de quem não gostamos. Noutras palavras: sacrificamos nosso tempo livre no altar do consumismo.

Mas uma peça não se encaixa no quebra-cabeça. A maioria das pessoas não participa da produção de iPhones em sua panóplia de cores, xampús exóticos com extratos botânicos ou mocha cookie crumble frappuccinos. Nossa adição ao consumismo é alavancada principalmente por robôs e escravos assalariados no terceiro mundo. E apesar da capacidade de produção agrícola e fabril ter crescido exponencialmente nas últimas décadas, o emprego nestas indústrias caiu. É então realmente verdade que nosso estilo de vida baseado no trabalho excessivo se resume em consumismo fora de controle ?

David Graeber, antropólogo na London School of Economics, acredita que há algo mais acontecendo. Poucos anos atrás ele escreveu um ensaio fascinante que culpava não as coisas que compramos mas o trabalho que fazemos. Intitulado, apropriadamente, “On the phenomenon of bulshit jobs“.

Na análise de Graeber, inúmeras pessoas passam suas vidas de trabalho inteiras desempenhando funções nas quais não veem propósito algum, trabalhos como operadores de telemarketing, gerentes de recursos humanos, estrategistas de mídias sociais, conselheiros de relações públicas, e toda uma classe de posições administrativas em hospitais, universidades e repartições governamentais. “Bullshit jobs“, Graeber as chama. São os trabalhos tidos como supérfluos mesmo por aqueles que o exercem.

Quando pela primeira vez escrevi um artigo sobre este fenômeno, o mesmo desencadeou uma pequena inundação de confissões. “Pessoalmente, eu preferiria fazer algo genuinamente útil“, respondeu um corretor de ações, “mas eu não suportaria o corte na remuneração“. Ele também descreveu seu “impressionantemente talentoso colega de classe com PH.D em física” que desenvolve tecnologias para detecção de câncer e “ganha tão menos do que eu que chega a ser deprimente“. Mas é claro que se seu trabalho serve a um alto interesse público e requer muito talento, inteligência e perseverança não significa automaticamente que você nade em dinheiro.

Ou vice-e-versa. É alguma coincidência que a proliferação de bullshit jobs bem pagos coincidiu com uma grande explosão na educação superior e uma economia que gira em torno do conhecimento ? Lembrem-se: fazer dinheiro sem criar nada de valor não é fácil. Para novatos, é preciso memorizar algum jargão que, ainda que soe importante, carece de sentido. (É crucial, por exemplo, ao se participar de reuniões inter-setoriais, enfatizar continuamente o valor agregado de co-criações na sociedade conectada). Qualquer um pode recolher lixo, mas uma carreira bancária é reservada para uns poucos mais qualificados.

Num mundo que fica cada vez mais rico, onde vacas produzem mais leite e robôs mais coisas, há mais espaço para amigos, família, serviços comunitários, ciência, arte, esporte e todas as outras coisas que fazem a vida valer a pena. Mas há também mais espaço para bullshit. Desde que continuemos obcecados com trabalho, trabalho e mais trabalho (mesmo que atividades úteis sejam mais automatizadas ou terceirizadas), o número de empregos supérfluos só vai continuar a crescer. Mais ou menos como o número de gerentes no mundo desenvolvido, que cresceu nos últimos 30 anos sem nos tornar sequer centavos mais ricos. Ao contrário, estudos mostram que países com mais administradores são na verdade menos produtivos e inovadores. Num levantamento entre 12.000 profissionais pela Harvard Business Review, a metade afirmou sentir que seu trabalho não tinha “sentido e significado”, e um igual número não conseguiu se identificar com a missão de sua empresa. Outra pesquisa recente revelou que nada menos do que 37% dos trabalhadores britânicos julgavam ter bullshit jobs.

De modo algum esses novos empregos do setor de serviços são despropositados – longe disto. Olhe para a assistência à saúde, educação, bombeiros e polícia e verá muita gente que vai para casa todos os dias sabendo, apesar de seus contracheques modestos, que fizeram do mundo um lugar melhor. “É como se lhes estivessem dizendo“, escreve Graeber, “Você conseguiu ter um trabalho de verdade ! E com tudo isto você tem a cara de pau de esperar pensões de classe média e seguro saúde ?“

Há outra via

O que torna tudo isto especialmente chocante é que está acontecendo num sistema capitalista, alicerçado sobre valores como eficiência e produtividade. Enquanto políticos insistem na necessidade de reduzir o governo, permanecem em silêncio sobre o fato do número de bullshit jobs não parar de crescer. Isto resulta em cenários onde, de um lado, governos cortam gastos com empregos úteis em setores como saúde, educação e infraestrutura – resultando em desemprego – enquanto, por outro lado, investem milhões em indústrias que desempregam como as de treinamento e vigilância, cuja ineficácia já foi há muito comprovada.

O mercado moderno também não tem interesse em utilidade, qualidade e inovação. Tudo o que interessa é o lucro. Às vezes isto leva a contribuições maravilhosas. Às vezes não. De operadores de telemarketing a consultores de impostos, há uma sólida justificativa para criar um bullshit job depois de outro. Você pode acumular uma fortuna sem jamais produzir nada.

Nesta situação, a desigualdade só exacerba o problema. Quanto mais riqueza se concentra no topo, maior a demanda por advogados corporativos. lobistas e grandes intermediários. Demanda, afinal, não existe num vácuo. É produto de uma constante negociação, determinada pelas leis e instituições de um país e, é claro, por pessoas que controlam a chave do cofre.

Talvez isto também explique por que as inovações dos últimos 30 anos – um período de desigualdade galopante – não corresponderam a nossas expectativas. “Queremos carros voadores; ao invés disto, ganhamos 140 caracteres“, debocha Peter Thiel, intelectual residente no Silicon Valley. Se o pós-guerra nos deu invenções fabulosas como a máquina de lavar, o refrigerador, o space shuttle e a pílula, ultimamente tem sido não mais do que versões ligeiramente aprimoradas do mesmo telefone que compramos um par de anos atrás.

De fato, se tornou mais lucrativo NÃO inovar. Imagine quanto progresso perdemos por que milhares de mentes brilhantes desperdiçaram seu tempo sonhando com produtos financeiros hiper complexos que são, afinal, apenas destrutivos. Ou que passaram os melhores dias de suas vidas duplicando fármacos já existentes de modo que fossem infinitesimalmente diferentes, somente o suficiente para garantir uma nova requisição de patente por um advogado habilidoso, de modo que um departamento brilhante de relações públicas pudesse lançar uma novíssima campanha de marketing para uma droga nem tão nova assim.

Imagine se todo esse talento fosse investido não em fazer circular a riqueza, mas em criá-la. Talvez tivéssemos, quem sabe, mochilas a jato, ou construído cidades submarinas, ou curado o câncer.

Friedrich Engels, um amigo próximo de Karl Marx, descreveu a “falsa consciência” da qual a classe trabalhadora de sua época – o “proletariado” – foi vítima. Segundo Engels, o operário fabril do século 19 não se levantou contra a elite por que sua visão de mundo foi obliterada pela religião e pelo nacionalismo. Talvez a sociedade esteja hoje presa numa “ferrugem” análoga, só que desta vez no topo da pirâmide. Talvez algumas dessa pessoas tenham sua visão nublada por todos os zeros em seus contracheques, os bônus robustos e os confortáveis planos de aposentadoria. Talvez uma carteira gorda acenda uma falsa consciência: a convicção de que você está produzindo algo de grande valor por que você ganha muito.

Seja como for, o modo como as coisas são não é o modo como elas precisam ser. Nossa economia, nossos impostos e nossas universidades podem todos ser reinventados para fazer a inovação e a criatividade compensarem. “Não devemos esperar pacientemente por mudanças culturais lentas“, desafiou o economista independente William Baumol mais de 20 anos atrás. Não precisamos esperar até que apostar com o dinheiro dos outros não seja mais lucrativo; até que lixeiros, policiais e enfermeiros ganhem salários decentes; ou até que gênios da matemática voltem a sonhar com construir colônias em Marte em vez de começar seus próprios fundos de cobertura.

Afinal, não é o mercado ou a tecnologia que decide o que tem real valor, mas a sociedade. Se queremos que este seja um século em que todos fiquemos mais ricos, então temos que nos libertar do dogma de que todo trabalho tem sentido. E, enquanto estivermos nisto, nos livremos também da falácia de que um salário maior é automaticamente um reflexo de valor social.

Então talvez percebamos que em termos de criação de valor, não compensa ser um banqueiro.

A cidade de Nova Iorque, 50 anos depois

Meio século depois da greve, a Big Apple parece ter aprendido sua lição. “Todos em NYC querem ser lixeiros“, dizia uma recente manchete. Hoje em dia, os garis da megacidade ganham um salário invejável. Depois de 6 anos na folha, levam prá casa US$ 70.000 por ano, mais horas extra e vantagens. “Eles mantém a cidade funcionando“, explicou, num artigo, um porta-voz do Departamento de Limpeza. “Se eles parassem de trabalhar, ainda que por pouco tempo, toda a cidade de Nova Iorque paralisaria“.

O jornal também entrevistou um gari. Em 2006, Joseph Lerman, então com 20 anos, recebeu um telefonema da prefeitura informando que ele poderia se apresentar para o cargo de lixeiro. “Me senti como se tivesse ganho na loteria“, conta ele. Hoje, Lerman acorda às 4 todas as manhãs para coletar sacos de lixo até as 12. Para seus conterrâneos novaiorquinos, é razoável que ele seja bem pago por seu trabalho. “Honestamente“, sorri o porta-voz da cidade, “não é prá menos que esses homens e mulheres são tidos como heróis de Nova Iorque“.

* * *

Este ensaio é adaptado de Utopia para Realistas: como construir um mundo melhor, Open Borders e Uma Semana de Trabalho de 15 Horas, por Rutger Bregman. Utopia para Realistas se originou em The Correspondent, a plataforma jornalística sem anúncios que serve de antídoto para o noticiário diário.

Traduzido do holandês por Elizabeth Manton

21 de abril de 2016