Disclaimer: se quiser saber mais sobre o livro que dá título a este texto e não tiver vontade nem tampouco paciência para se deter em divagações narcisísticas do autor de mais esta anti-resenha, avance a leitura diretamente para depois dos próximos três asteriscos (* * *).

Por que, afinal, anti-resenha ? Pois não é a primeira vez nem deve ser a última em que me refiro a um comentário sobre um livro lido desta forma. Penso ser por se tratar, antes de uma sinopse seguida por (ou intercalada a) uma apreciação crítica, de uma crônica do processo de leitura do mesmo. Ritmo da leitura (lento X rápido). Associações suscitadas pela mesma. Coisas assim.

Agora, se não tiver vontade de ler nem este preâmbulo nem a resenha que o segue, não perca mais tempo. Corra a uma livraria e compre (ou, mais provavelmente, encomende) o livro. É satisfação garantida. Tanto que me atrevo a lançar aqui, publicamente, o mesmo desafio, quase uma admoestação, proposto por Charlles Campos, anos atrás, ao me recomendar Colapso, de Jared Diamond, a saber, que, se acaso eu não gostasse, me compraria de pronto o volume que eu houvera adquirido por indicação sua. Convincente, não ? Tanto que comprei o livro. E gostei. Mas por que, no presente caso, tamanha autoconfiança ? Por que tenho certeza de que não se arrependerão. A propósito: o próprio Diamond é citado por Graeber e Wengrow em O Despertar de Tudo. Mais de uma vez.

Adquiri meu exemplar de O Despertar de Tudo na Bamboletras, por ocasião da palestra de um seu seus autores no Fronteiras do Pensamento que, para minha grande lástima, perdi. Antes, já havia resenhado o estupendo Bullshit Jobs – a Theory (ainda inédito em português) de Graeber, além de traduzir um artigo seu para Strike e Evonomics e uma entrevista para The Economist.

* * *

David Graeber, antropólogo, e David Wengrow, arqueólogo, ambos autoridades reconhecidas em suas respectivas áreas, se lançaram, quase que como uma brincadeira, ao propósito de reescrever, em parceria, a história da humanidade. Uma ideia ambiciosa. Presunçosa, até – ainda que, como verão, só em aparência. Depois de uma colaboração que se estendeu por mais de 10 anos, publicaram O Despertar de Tudo.

A própria dimensão do volume resultante já dá uma ideia da envergadura do projeto. São ca. 700 páginas, 150 das quais só de notas e índice onomástico. Só que uma leitura que se apresenta assim, de um modo quase intimidante, vai se revelando pouco a pouco como fluida e convidativa. Seus autores intercalam um longo relato de dados de pesquisa que, outrossim, poderia parecer um tanto enfadonho, com argumentações brilhantes, críticas mordazes a seus próprios campos de conhecimento e, não raro, um humor refinadíssimo. Em suma, uma viagem intelectual das mais gratificantes que alguém poderia empreender.

Toda a narrativa é permeada por extensas citações de outros autores (e explanações sobre o pensamento dos mesmos), tanto daqueles com os quais os autores concordam como, o que é mais importante, daqueles de quem discordam – o que é mais raro e, portanto, louvável.

Com o avançar da leitura, algo que vai ficando cada vez mais patente para quem ainda não sabe ou desconfia é o quanto a “grande narrativa da história” está calcada sobre um número absurdamente pequeno de casos, não por acaso aqueles que melhor corroboram pontos de vista ostentados e/ou defendidos por seus narradores contumazes. O quê ? Então quer dizer que a história não é neutra ? Lamento, aqui, se estou dando algum spoiler, mas acho bom você apertar o botão de reset. Mas devagar. Vamos por partes.

Como eu ia dizendo, com o avançar da leitura vão caindo por terra algumas noções românticas ou extremamente simplificadas que temos, por exemplo, da arqueologia. Esqueçam coisas como tumbas de faraós, saqueadores e Indiana Jones. Antes de ler o livro, eu não tinha ideia (me desculpem a ignorância) da enorme profusão que há de sítios arqueológicos ao redor de todo o globo. Nos inteiramos, também, que o conhecimento adquirido nesta área nos últimos 50 anos é muito maior do que o que se sabia, por exemplo, no início do século 20.

* * *

Mas sobre o que é o livro, afinal ? Para responder a isto, nada melhor do que começarmos pelo final. Mais exatamente, por sua última frase: “Agora sabemos que estamos diante de mitos.”

O Despertar de Tudo é sobre mitos. Mais especificamente, sobre aqueles que sustentam a falsa sensação de inevitabilidade histórica. Para chegar a eles, os autores partem do pressuposto de estarmos num mundo altamente insatisfatório (pelo menos um deles é anarquista) e da consequente pergunta: “Como chegamos a isto ?”. Impelidos por esta “mola mestra”, embarcam numa jornada indagatória acerca de vários mitos, dentre os quais

- a pouca credibilidade de filósofos indígenas brilhantes contemporâneos ao Iluminismo, já que, de acordo com o ethos dominante da época, toda profundidade intelectual seria privilégio de europeus, estando indígenas condenados, portanto, a um status de inocentes selvagens – até por que a existência de tais mentes brilhantes indígenas é geralmente fundamentada sobre relatos de colonizadores, geralmente religiosos, os quais estariam, por sua vez, irremediavelmente “contaminados” pelo tipo de narrativa que seus conterrâneos contemporâneos teriam gostado de ouvir. Neste contexto, não é por acaso que grandes filósofos indígenas desacreditados, como Kondiaronk, tenham sido justamente aqueles que dirigiram as críticas mais severas à forma de organização da sociedade europeia tais como o dinheiro e a dominação do mais fraco pelo mais forte;

- a noção, formulada pela primeira vez em 1751 por A. R. J. Turgot e depois perpetuada por Adam Smith, de que as sociedades humanas, influenciadas pelo progresso tecnológico, passavam necessariamente por 4 etapas evolutivas – a saber, de caçadores-coletores, pastoril, agrícola e civilização mercantil urbana – correspondendo a última ao estágio mais avançado;

- a ideia de que a propriedade privada foi consequência direta da revolução agrícola, seja pelo cercamento de terras ou pela manipulação de excedentes. Ora, pesquisas arqueológicas recentes revelam que, por um período bastante prolongado, de ca. 1000 anos (período, portanto, demasiado extenso para qualquer “revolução”), a humanidade flertou com a ideia do cultivo extensivo, hesitando entre o mesmo e um plantio lúdico, só para subsistência, e, no caso de alguns grupamentos humanos, rejeitou deliberadamente a agricultura extensiva;

- a ideia de que a deliberação sobre formas de organização social é um fato bem recente na história humana, peculiar aos últimos séculos. Hoje sabemos que povos antigos, anteriores à escrita, já tomavam decisões políticas quanto às próprias formas de organização social;

- a ideia de que governos centralizados e eventualmente estados se tornam obrigatoriamente necessários sempre que uma sociedade ultrapasse um certo tamanho. Ou, noutras palavras, estados são antes de tudo um problema de escala. Mas não é bem assim. Em todos os continentes, são muitos os vestígios de cidades e assentamentos pré-históricos de grande porte voluntariamente administrados por meio de formas de auto-gestão. Nestes casos, decisões eram tomadas por conselhos comunitários ao invés de por reis ou outras formas centralizadas de governo.

* * *

Como bons cientistas, os autores adoram categorizações. Dois grupos recorrentes em todo o relato são as 3 liberdades humanas fundamentais, que são

- a de ir e vir,

- a de desobedecer ordens recebidas e

- a de experimentar outras formas de organização social,

e os 3 pré-requisitos para a existência de um estado, que são

- o monopólio do uso (ou ameaça de uso) da força ou da violência como forma de coerção,

- o controle sobre a informação (burocracia) e

- o poder carismático.

As 3 últimas categorias são usadas para caracterizar estados incipientes como estados de primeira ordem (aos quais faltam dois dos pré-requisitos acima) ou de segunda ordem (aos quais faltam um deles).

Quanto às três liberdades fundamentais, os autores afirmam que, enquanto a primeira e a segunda (i.e., a de ir e vir e a de desobedecer) não existem nos estados verdadeiros, nos acostumamos com (banalizamos) a ideia de que a terceira (i.e., a de experimentar outras formas de organização social) não apenas não existe como também nunca existiu.

* * *

Em todo o relato, são muitas as evidências de sociedades pré-históricas, pré-colombianas ou mesmo posteriores à invasão do continente americano pelos europeus, de índole igualitária, que se auto-geriam repudiando deliberadamente a existência de reis ou qualquer forma de governo imposta de cima para baixo – não havendo, por outro lado, qualquer evidência de uma linha evolutiva obrigatória que culmine na existência de estados ou qualquer forma de poder centralizado. Ao final, os autores se perguntam aonde foi que erramos, deixando a questão em aberto.

* * *

Curiosidade: por mais de uma vez ao longo do livro, Graeber & Wengrow se referem à conquista do continente americano pelos europeus, a partir de pouco mais de 500 anos, como “invasão”. O que nos remete de pronto à presença de franceses e holandeses no nordeste brasileiro, as quais nos acostumamos, desde os bancos escolares, a chamar de “invasões” (mais ou menos como o golpe de 1964 foi por muito tempo chamado de revolução) – o que sugere que o termo “invasão” nada mais é do que uma conquista que (ao contrário da invasão da América pela Europa, no dizer dos autores) não deu certo, i.e., na qual os “invasores” foram expulsos. Senão, seriam conhecidos até hoje como “colonizadores”. Noutras palavras, não existe linguagem ideologicamente neutra.

* * *

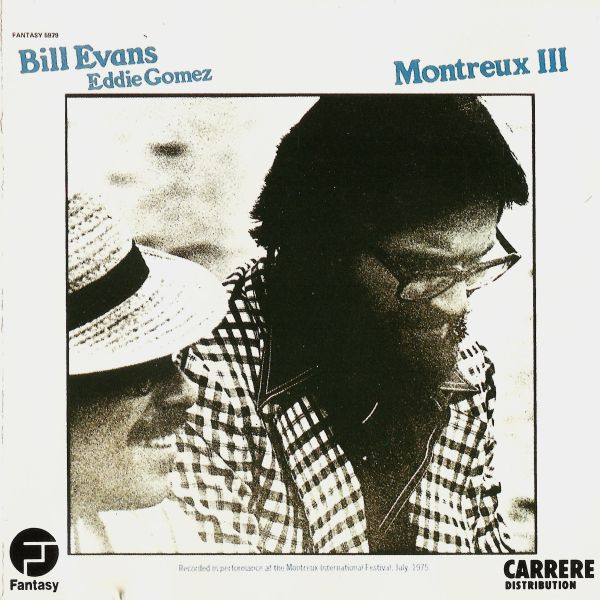

Talvez a razão pela qual mais detesto resenhas é por que elas são, por definição, reducionistas. Especialmente neste caso, o livro é muito mais do que tudo acima. Então, na impossibilidade de destacar um único trecho como o mais representativo do mesmo, transcrevo, abaixo, a dedicatória – que, por alguma razão, me fez pensar no que Bill Evans sentiu por ocasião da morte prematura e inesperada de Scott LaFaro.

David Wolfe Graeber morreu aos 59 anos de idade, em 2 de setembro de 2020, apenas 3 semanas depois de terminarmos a escrita deste livro, que nos absorvera por mais de 10 anos. Começou como uma distração de nossas obrigações acadêmicas mais “sérias”: uma experiência, quase um jogo, em que um antropólogo e um arqueólogo tentavam reconstruir aquele tipo de diálogo grandioso sobre a história da humanidade que costumava ser tão comum nos nossos campos, mas agora com dados científicos modernos. Não havia regras nem prazos. Escrevíamos como e quando tínhamos vontade, o que veio a se tornar cada vez mais uma atividade diária. Nos últimos anos antes de concluirmos, e conforme o projeto ganhava impulso, não era raro conversarmos 2 ou 3 vezes por dia. Com frequência esquecíamos quem tinha aparecido com essa ou aquela ideia, com esse ou aquele novo conjunto de fatos e exemplos; ia tudo para “o arquivo”, que logo ultrapassou o âmbito de um livro. O resultado não é uma colcha de retalhos, mas uma autêntica síntese. Percebíamos os nossos estilos de pensamento e escrita convergindo pouco a pouco até se tornarem um fluxo único. Percebendo que não queríamos encerrar a jornada intelectual em que tínhamos embarcado, e que muitos conceitos apresentados neste livro se fortaleceriam caso fossem mais desenvolvidos e exemplificados, planejamos escrever as continuações: nada menos que 3. Mas este primeiro volume precisava terminar em algum ponto, e em 6 de agosto, às 21h18, David Graeber anunciou com uma grandiloquência típica do Twitter (e citando vagamente Jim Morrison), que estava pronto: “O meu cérebro se sente atingido por uma entorpecedora surpresa”. Chegamos ao fim como havíamos começado, com diálogo e uma constante troca de rascunhos, lendo, partilhando e discutindo as mesmas fontes, não raro madrugada adentro. David era muito mais do que um antropólogo. Era um intelectual público e ativista de renome internacional, que procurou viver de acordo com seus ideais de libertação e de justiça social, dando esperança aos oprimidos e inspirando inúmeros outros a seguirem esse exemplo. Este livro é dedicado à cara memória de David Graeber (1961-2020) e, como era do seu desejo, à memória de seus pais, Ruth Rubinstein Graeber (1917-2006) e Kenneth Graeber (1914-96). Que descansem juntos e em paz.

* * *