Disclaimer: depois de ter declarado, dias atrás, não ter tempo para ler ficção, confessei, ontem, meu projeto de recuperação de meu déficit literário (i.e., o que já deveria ter lido mas ainda não li). Como assim, Brutus ? Quanto a esta volubilidade, noves fora o fato de eu ser geminiano, só tenho a dizer o seguinte. Na inocência da juventude, ao ser interpelado por amigos sobre alguma opinião mutante, respondi “- Não me cobrem coerência !”. Difícil descrever o impacto, misto de riso e espanto, da frase sobre os que a ouviram pela primeira vez. Desde então, a uso com frequência para justificar esta metamorfose ambulante.

A estas alturas, nem que eu quisesse conseguiria ler tudo o que gostaria. Então, meu plano é simples, a saber, ler pelo menos uma obra de cada grande autor até agora negligenciado (o que não é pouco !). Para tanto, confio em minha rede de recomendantes. Não há como fugir, por exemplo, da unanimidade acerca de Brás Cubas, assim como o bom senso manda que não me aventure com o Finnegan’s Wake antes de ler Ulysses.

De todas as obras aleatoriamente mencionadas em rede social, como (bem-sucedida) provocação, a que mais reações causou foi, de longe, Crime e Castigo. Mais precisamente, minha confissão de ter abandonado a leitura do livro por achá-lo chato. Devo, portanto, uma explicação. Ou, ao menos, uma tentativa. Mas não sem, antes, agradecer pela ótima recomendação de Charlles Campos sobre a “forma correta” de se ler Dostoiévski, a saber, de uma sentada só. A qual, por sua vez, roça a razão de minha desistência (ou, pelo menos, minha hipótese sobre a mesma), na página 248.

Acontece que, desde a época dos romanções russos (tudo bem: também escreveram e ainda escrevem grandes romances em outros lugares), o tempo de atenção médio dedicado a um único texto despencou. De tal modo que Bakhtin teria se deliciado ao submeter a extrema fragmentação do discurso contemporâneo à sua teoria sobre as interrupções das falas. A comunicação humana (e, portanto, a literatura) é hoje muito mais dominada pelo tweet, pelo post, pela crônica ou, vá lá, pelo conto (nesta ordem) do que, propriamente, pela novela e pelo romance. O cinema, a televisão e, mais recentemente, as conexões virtuais são, com sua eficácia, objetividade e imediatismo, responsáveis por isto.

Posso muito bem, no entanto, estar não mais do que racionalizando minha desistência. O abandono pode ter sido mero esquecimento. Ou, até mesmo, por eu ter achado a coisa chata. Como assim ? Aquelas descrições quilométricas, de várias páginas, cada vez que um novo personagem entra em cena. Não contente em descrever o personagem, o autor recita a história de sua vida. É o estilo, dirão. Me reservo, todavia, o direito de, face a uma objetividade quase cartesiana a que o cinema nos acostumou, sofrer de baixa tolerância em relação a objetos mais prolixos. Minha predileção é por formas de linguagem mais compactas. Questão de gosto.

Gosto ? Sai, Satanás ! Pois quem vos escreve é o mesmo que afirmou categoricamente, esses dias, que, ao contrário do que reza o senso comum, gosto, assim como política e religião, se discute, sim. Tributem, então, esse deslize a meu credo, exposto no kaput, de rejeição consciente e explícita à coerência.

* * *

A predileção pela retórica compacta deve estar na origem de minha dificuldade com a ficção. Pois, enquanto o não ficcionista busca, como forma de expressão ideal, o modo mais simples (menos prolixo) de traduzir seus argumentos em cadeias silogísticas perfeitamente inteligíveis (como expressões matemáticas depois da simplificação dos fatores); o ficcionista enriquece a narrativa dizendo muitas vezes a mesma coisa de modos diferentes. Como, por exemplo, um cineasta que mostra uma mesma cena sob vários pontos de vista. Pela repetição, o espectador/leitor vai formando, então, uma imagem cada vez mais nítida do que o autor quer mostrar.

Conquanto isto possa ser chamado, como já disse, de estilo, tenho pouca paciência com o mesmo (ao menos em literatura). Um exemplo. Abandonei o outrossim excelente Extinção, de Thomas Bernhard, na página 248 (a mesma em que fui derrotado por Crime e Castigo !). Adoro Bernhard, de quem li ótimos livros. Em Extinção, um calhamaço de 476 páginas, ele se entrega ao desafio de escrever um livro com apenas dois parágrafos. Talvez o maior (mais extenso) monólogo interno da literatura. Sem dúvida um belo exercício de virtuosismo. Nas primeiras páginas, o protagonista deixa bem claro que odeia sua família. Mais especificamente, sua mãe. Quanto aos outros, apenas despreza. Até onde li, todo o livro é uma reiteração insistente de tamanho ódio. Permeado de histórias, é claro, a justificá-lo. Virou um livro de sala de espera, i.e., o lia enquanto não podia fazer outra coisa, ansiando por um desfecho digno do tempo investido. Tão logo percebi isto, o abandonei.

Não é novidade, para quem me lê, meu alto apreço pela concisão. Tanto que cunhei a expressão “densidade lógica” para tentar quantificá-la. Em vão. Impossível de ser expressa por valores numéricos (ideias/(nº de palavras), talvez), a densidade lógica se estabelece tão somente por meio da comparação entre sua presença em dois ou mais objetos. Tipo: este texto é logicamente mais denso do que aquele. Talvez por isto minha tardia disposição de ampliar a familiaridade com a literatura de ficção (que remonta à juventude) seja amiúde interrompida pela urgência de entrar em contato com algum texto não ficcional brilhante recém descoberto.

* * *

Qual a relação ideal entre o volume de leitura e o de escrita de cada pessoa ? Existe uma ? Se alguém escreve muito mais do que lê, tende à irrelevância. Por outro lado, sobra pouco tempo para a escrita a quem cede sem freios à sedução da leitura. Talvez, sei lá, algumas horas do dia sejam mais propícias à escrita ou à leitura. Prefiro, por exemplo, escrever pela manhã e ler ao entardecer. Mas não é só isto. Há, para complicar a equação, uma questão de índole mais ideológica que tem a ver com a concessão a apenas uns poucos do benefício do imprimatur.

Ao menos em tese, todos podem escrever. Ainda que, é claro, alguns textos sejam mais interessantes do que outros. O que faz, então, com que só esses poucos (tão poucos que é lícito falar de alguma cultura de celebridades em ação) conquistem o privilégio de ter seu espírito imortalizado em volumes encadernados com lombadas em uma estante ? Ouso supor que há mais bons livros não escritos do que tudo o que repousa nas melhores bibliotecas. Por que, então, tal estado de coisas ? Razões não faltam.

Primeiramente, é claro, por que o ofício do escritor exige dedicação continuada e, portanto, meios de sustento a garanti-la. Mas, também, por que o acesso às gráficas e livrarias depende, acima de tudo, da aprovação de uma casta de editores, que especulam sobre o potencial de venda maciça, estimada em milhares de exemplares, de cópias de cada original apreciado. Conquanto este gradus ad parnassum editorial possa ter mudado muito na atual era da auto publicação, o que sempre houve, desde Guttenberg, e existe até hoje, é um enorme desequilíbrio entre toda criação textual possível do espírito humano e a pequena parcela do mesmo legada à posteridade em tinta e papel. Ou, atualizando, arquivos voláteis.

* * *

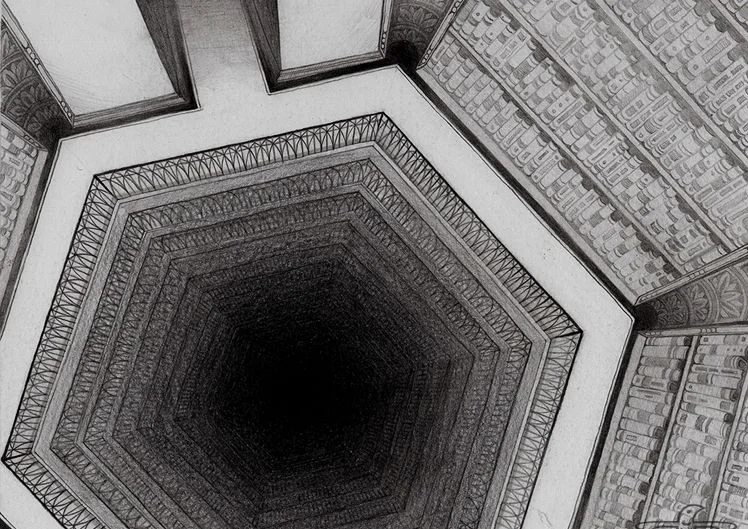

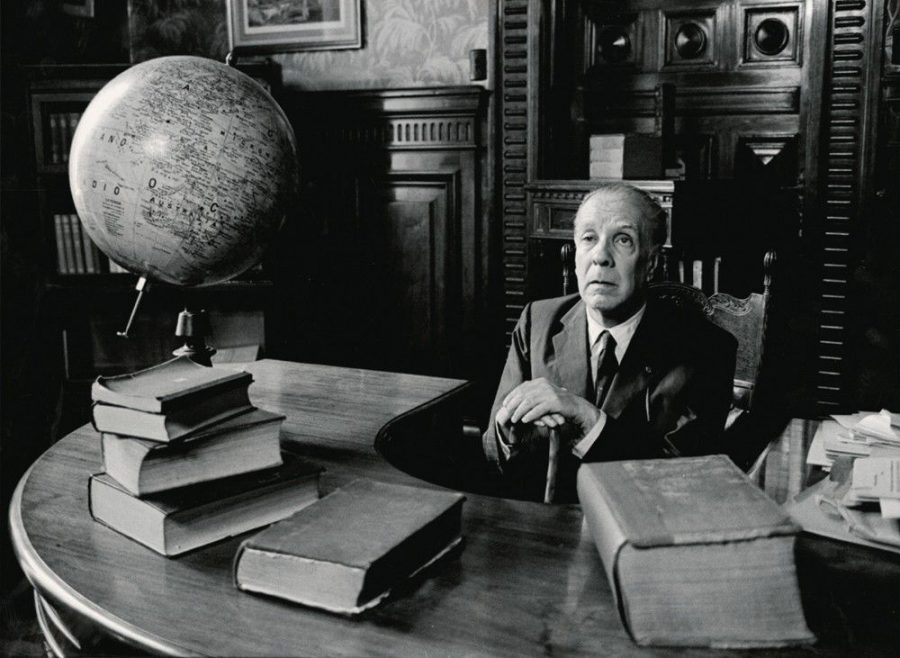

Como, então, lidar com esse excesso de coisas a serem lidas, muitas delas jamais escritas ? A vertiginosa Biblioteca de Babel de Borges (Ficciones, 1944), que abarcava todos os livros possíveis e ultrapassava os confins do universo. Na falta de um critério que se sobreponha aos outros (curadoria em suas diversas formas), dou preferência ao que escrevem meus amigos. Assim, diante da impossibilidade de ler tudo o que quero, dediquei, nos últimos anos, especial atenção às criações da Nikellen, do Farinatti, do Milton, do Henrique e do Liberato. Sem qualquer arrependimento. Posso ter esquecido de alguém. Mas tenho sorte em ter os amigos que tenho.

Gosto de ideias utópicas e distópicas, pois ajudam a imaginar mundos melhores. E se, de repente, todos lessem o que pessoas que lhes fossem conhecidas escrevessem, ao invés (ou, pelo menos, além) das grandes obras do cânone do conhecimento universal ? Teríamos uma melhor distribuição do privilégio da autoria ? Ou alguma espécie de sensibilidade mais local, avessa às celebridades e ao mercado global ?

* * *

PS: pouco depois de publicar as linhas acima, fui agraciado com o seguinte comentário, do Charlles Campos, o qual reproduzo mediante consentimento. Bem melhor do que a encomenda, é EXATAMENTE o tipo de reação que quis suscitar. Ganhei meu dia.

“Ótimo texto! Obrigado pela citação. Bom, tem muita coisa aí para debate. Eu sou formado em história e jornalismo, além de veterinária. Menciono isso por ser concernente ao assunto, pois são áreas tão díspares mas me tornaram um leitor profícuo em todas elas. Leio muito não ficção, história, biografias, e divulgação científica. Tem meses que me ocupo apenas com não ficção. Semana passada mesmo li o excepcional livro sobre a cientologia, do Lawrence Wright, e agora estou relendo Thimoty Snyder e lendo Carisma e Poder, do Ian Kershaw. Mas, nada se compara à ficção, ao romance. A ficção oferece um leque completo de tudo que tem nos outros gêneros, além do adendo valioso de seu caráter de identificação humana. Eu vi no curso de história o quanto a grande maioria dos professores eram limitados a apenas lerem sobre suas matérias de trabalho, sendo incultos sobre tudo o mais. E creio que isso seja uma lamentável característica do academicismo brasileiro, pois em todos os grandes escritores de história globais se vê que são profundos conhecedores e leitores de literatura. Eric Hobsbawm, Christopher Hill, Thompson, Ginzburg, etc, etc, que são grandes historicistas, dedicam uma substancial parte de suas produções à literatura. Então, eu vejo como uma enorme limitação o leitor não ler ficção. Claro que a regra de Borges vale sobre tudo, e a gente deve ler o que der prazer. Mas há muita ficção que dá prazer, e talvez o problema seja o que Roberto Bolaño, do Detetives Selvagem, uma vez conceituou muito bem, que nós, povos latino-americanos, devemos nosso subdesenvolvimento a não termos literatura de gênero, se referindo às pulp fiction, às fantasias, às narrativas puras. E pode ser um ótimo diagnóstico. Nos falta alguma coisa muito salutar que nos faz achar que tais fantasiações possam ser pouco sérias, ou demasiado infantis. O que talvez explique, abrangendo a percepção do escritor chileno, a paixão militar, a veneração por um patriotismo tosco, e uma deficiência mutiladora de autoconsciência nacional. Como estou divagando de forma espontânea, me permitindo um fluxo de consciência do citado Ulisses, isso casa com uma excelente interpretação escrita pelo filósofo esloveno Slavoj Zizek da alma norte americana tomando como base os romances de Michael Crichton, o criador de filmes representativos da esfera midiática daquele país, como Jurassic Park.“