Se perde na bruma do tempo o instante em que comecei a rabiscar ferozmente nas margens de tudo o que leio. Se, no início, era uma coisa ostensiva, até com caneta hidrográfica vermelha (como constatei, para minha própria surpresa, dia desses ao manusear meu surrado exemplar de Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas em busca de uma referência -a qual, graças às anotações, facilmente localizei), hoje não me sento para ler sem ter às mãos um lápis bem apontado. De grafite macio (6B), para não ferir o papel. E também por ser mais legível, escuro, quase um carvão (já provaram 8B ? Esse é mesmo um carvão). Nem sei, aliás, por que os horríveis HB e nº2 são tão populares.

Sei que há, no entanto, quem, como Astrid, não goste de ler livros anotados. “- Por que fazes isto ?” Não faço a menor ideia. Ou, pior, até acho que sei por que (embora eu tenha muito cedo saído do curso de engenharia, ela nunca saiu de mim). É mais forte do que eu. Me debruço, pois, neste post, que espero curto, sobre possíveis razões, conscientes ou não, que me levam a isto.

* * *

Depois de escrever os parágrafos acima, tentei, por meio de uma consulta no facebook, levantar uma demografia da questão rabiscar ou não os livros que se lê. Não esperava que o conjunto das respostas fosse tão rico (obrigado, pessoal !), quantitativa e qualitativamente. Não apenas uma questão tão singela e aparentemente sem importância divide opiniões, com defensores fervorosos de um lado e de outro (rabiscar ou não), como também revelou, entre os que rabiscam, uma vasta gama de procedimentos, levando à inevitável conclusão de que cada rabiscador tem seu próprio método. Ainda que com alguma redundância, é claro, mas sempre com peculiaridades únicas.

Meu levantamento serviu ao menos para que eu desistisse de desfiar aqui meu(s) método(s), como se (que me desculpem a presunção) tivesse inventado a roda. Prefiro, outrossim, me deter sobre as razões que me levam a rabiscar, as quais dividi (a engenharia que não sai de mim…) em duas grandes categorias, a saber, conscientes e inconscientes.

Começo pelos motivos conscientes, que, como tais, são bem mais fáceis de identificar. A principal razão, minha e de outros respondentes, para anotar nas margens e entre as linhas de tudo o que se lê é, de longe, facilitar a recursividade, i.e., o acesso posterior, por quaisquer razões, a algo que lembramos de ter lido sem saber exatamente onde.

Já experimentaram procurar uma passagem específica num livro lido mas não anotado ? Trabalho demorado e, quase sempre, frustrante. Embora use e abuse (como tantos amigos que me responderam) de sublinhas (para informações curtas), colchetes ([], para citações longas) e traços nas margens laterais (para parágrafos inteiros), o que mais tem me ajudado a localizar trechos lidos são mnemônicos que escrevo, como subtítulos, na margem superior de algumas páginas, a informar sobre do que se trata na mesma.

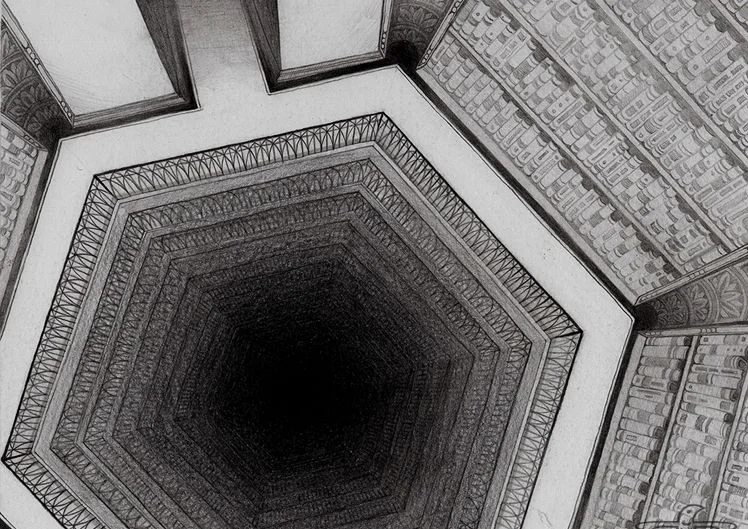

Funciona como um segundo índice, mais detalhado, segmentando o texto com maior frequência sem, contudo, interromper a leitura do mesmo – não interferindo, assim, com estilos literários que dependam de longos fluxos de consciência. Tipo textos monolíticos como, por exemplo, a parte final de Ulisses ou os dois parágrafos de Extinção. Com mnemônicos de topo de página, tudo é facilmente remissível como, sei lá, os curtíssimos capítulos, por vezes com menos de uma página, todos eles com títulos, das Memórias Póstumas de Brás Cubas.

Uma especulação interessante. Será que um autor, ao escrever um bloco de texto maciço, sem quaisquer recursos de diagramação (parágrafos, seções, capítulos) que induzam interrupções na leitura, não entenderia a fragmentação cartesiana, por qualquer motivo, de sua prosa ininterrupta como uma mutilação de sua obra ? Estaria, então, o leitor, ao “decupar” um bloco de texto monolítico em porções mais facilmente digeríveis, atentando contra a vontade do autor ? É bem possível. Mas aí já adentramos na longa, conquanto pertinente, discussão sobre até que ponto uma obra cometida ainda pertence a seu autor. Noutro momento, talvez.

* * *

É fácil para quem faz anotações em livros justificar racionalmente tal opção. Mais difícil é decifrar ou sequer perceber quais impulsos não declarados podem estar por trás do ato. Por isto, tudo o que segue não passa de um exercício hipotético. E para não impor aos que tão gentilmente responderam minha enquete com a arbitrariedade, por vezes até violência, inerente a toda interpretação, limito aqui minhas observações à minha própria experiência.

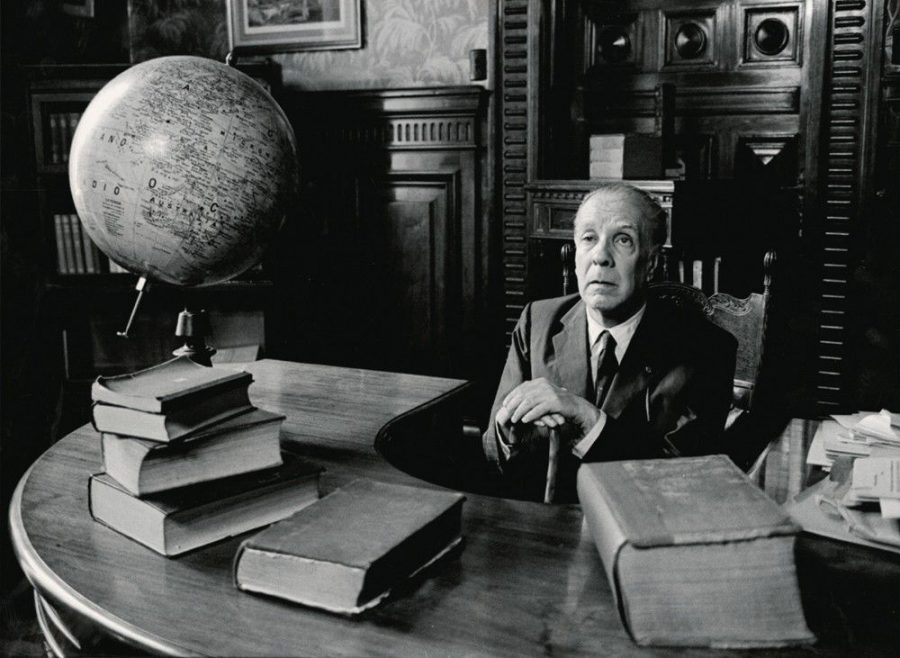

Há um abismo entre o espírito cristalizado num livro e a materialidade do volume em si. Conquanto ideias nele contidas, salvo a atribuição de autoria, pertençam à humanidade, podemos possuir uma edição fabricada e comercializada daquelas formulações. Um livro numa estante, pouco importa se lido ou não pelo proprietário, é, de certo modo, como um espírito domesticado.

Já ouvi pessoas supostamente inteligentes declararem que, para sondar a alma de alguém, basta espreitar sua biblioteca. Que disparate ! Tudo bem que, numa das vezes, ouvi isto como uma piada. Mas, em pelo menos uma das outras, a coisa foi proferida com ares de profunda sabedoria. Por acaso ou não, lembrei aqui de uns biombos de cartolina estampados com lombadas de livros em estantes utilizados como fundo (cenário) naquelas lives popularizadas durante a pandemia de covid-19.

Mas não percamos o foco. O que isto tem a ver com anotações ? Nada, admito. Enveredei por este parêntese tão somente para enfatizar a conotação de autoridade acumulada conferida a alguém pelos livros que possui – dos quais, na maioria dos casos, somente uma parcela foi efetivamente lida. Também não interessa aqui a interessantíssima discussão sobre a validade da posse de livros não lidos.

E chegamos, finalmente, ao caso dos livros que, por estarem anotados, foram realmente lidos. Pois não dá prá se anotar (ao menos coerentemente) o que não se lê. O que quero dizer é que, por melhores que sejam os motivos que me levaram a anotar sobre um texto impresso, e por mais úteis que essas anotações possam ser, está subentendida, concomitantemente, a afirmação de que “estive aqui”. Ou, numa formulação menos confessável, a de que “este volume me pertence”. Ou ainda, se quiserem, como um cão a urinar num poste a demarcar território.

Até que ponto as razões “nobres”, explícitas, sem dúvida legítimas, para se rabiscar um livro enquanto se lê e, por outro lado, aquelas indizíveis, seja para documentar a experiência da leitura, seja para reforçar a posse do volume encadernado, interagem, com predominância de umas ou de outras, é motivo para debate.

Ao qual, em nome da concisão, por hora me furto. Se, depois de ler estas linhas (principalmente as últimas), na próxima vez em que quiser macular o excedente de papel em branco de um livro com alguma anotação, subitamente o lápis (ou, vá lá, a caneta) lhe parecer mais pesado, nutrirei secretamente um sentimento de missão cumprida.