Advertência: devo aqui ruminar mais um pouco na linha pessimista de meu texto anterior, desta vez sobre o que esperar, num futuro não muito distante, de uma civilização cujos indivíduos, principalmente nos últimos 500 anos, passaram cada vez mais a definir sua existência pelo trabalho.

Um ser humano típico, exercendo uma ocupação formal (i.e., com garantias e vínculos reconhecidos), passa, via de regra, durante sua vida, por três idades distintas, a saber, a formativa, na qual se prepara para ingressar no mundo do trabalho; a da produção, quando exerce a ocupação para a qual foi treinado; e a terceira, eufemisticamente chamada de “melhor idade” e geralmente associada à aposentadoria, na qual já não tem a oferecer à sociedade a mesma energia vital de outrora, sendo, portanto, dispensado dos esforços (mas não dos tributos !) exigidos dos mais jovens.

Se o ócio é mais aceitável em idosos do que em gente mais jovem, tal se deve principalmente a razões econômicas como menor produtividade e custos mais elevados advindos de adoecimento. Tais imperativos são via de regra esquecidos ou ignorados com o uso de expressões como “terceira” ou “melhor” idade, que possuem uma carga semântica, respectivamente, neutra ou francamente mais positiva do que, simplesmente, velhice. Uma espécie de recompensa por uma vida dedicada a não se sabe muito bem o quê. Alguma dúvida, até aqui, sobre o fato de que a linguagem é, sim, ideológica ?

(da mesma forma que me incomodam anúncios de bancos com pessoas sempre sorrindo (quem já viu coisa parecida, i.e., rostos sorridentes num atendimento bancário típico, no mundo real ?), também tenho uma aversão cética em relação à propaganda de planos e serviços de saúde e previdência para idosos no qual os mesmos são retratados invariavelmente felizes. Tal situação não corresponde de modo algum ao que se vê em instituições, beneficientes ou de luxo, na qual velhos recebem cuidados enquanto lá são deixados para envelhecer e morrer)

* * *

A distinção geralmente aceita entre trabalho (o que se faz para (sobre)viver) e lazer (o que se faz por prazer ou enriquecimento espiritual pessoal) é uma relativamente recente na história da humanidade quando observada numa escala de tempo mais ampla. Com efeito, desde nossos ancestrais caçadores-coletores, passando pela idade agrícola e até a idade média (deixando, é claro, de lado o trabalho escravo), jornadas de trabalho eram mais curtas, o trabalho facultativo, e não havia uma distinção clara entre o que o ser humano fazia pela própria subsistência ou apenas por prazer. Entre caçadores-coletores, por exemplo, canto, dança e histórias ao redor da fogueira eram uma necessidade tão vital quanto alimentação ou abrigo e, se alguém eventualmente não quisesse participar da caçada, não havia problema algum, pois seria de bom grado alimentado pelo bando (vide Economistas estão obcecados pela “criação de empregos”. E se trabalhássemos menos ?, no final do oitavo parágrafo).

É razoável, portanto, supor que a noção de trabalho como a temos hoje tenha se originado com a divisão de classes nas revoluções comercial e industrial – já que, antes, não fazia qualquer sentido a ideia de exploração do trabalho humano por terceiros. Foi só com a maximização do lucro obtido, primeiro com a comercialização e depois com a fabricação, de bens que passou a ser importante o aproveitamento de toda a força de trabalho, só limitado pelas conquistas trabalhistas. A partir daí a história é conhecida, com reivindicações sindicais e, mais recentemente, proteção da infância e reconhecimento de direitos iguais para mulheres.

Quanto ao lazer, é tolerado indiscriminadamente em idosos (já que “socialmente inúteis”); um pouco menos em crianças (só depois da realização dos deveres escolares) e muito pouco entre adultos. Pelo menos entre adultos trabalhadores, não ricos (rentistas). Notem que tanto adultos como crianças devotam suas melhores horas (aquelas em que estão mais dispostos) ao estudo e ao trabalho, lhes sendo concedidas para o próprio lazer apenas aquelas em que estão, na maioria das vezes, exaustos, só esperando o sono, por sua vez restaurador para uma nova jornada de esforços nos quais, muitas vezes, não percebem qualquer sentido. Mas não vou me deter nos bullshit jobs, tão bem descritos e estudados por David Graeber na obra que resenhei aqui. Graeber dedica seu livro “aos desempregados, que são quem efetivamente cuida dos outros”.

* * *

Estudiosos de Oxford estimaram, já em 2013, a probabilidade de extinção, nos 20 anos seguintes, das principais profissões que conhecemos hoje. A lista (compilada por Harari em Homo Deus e citada aqui), encabeçada por operadores de telemarketing e corretores de seguros, é impressionante.

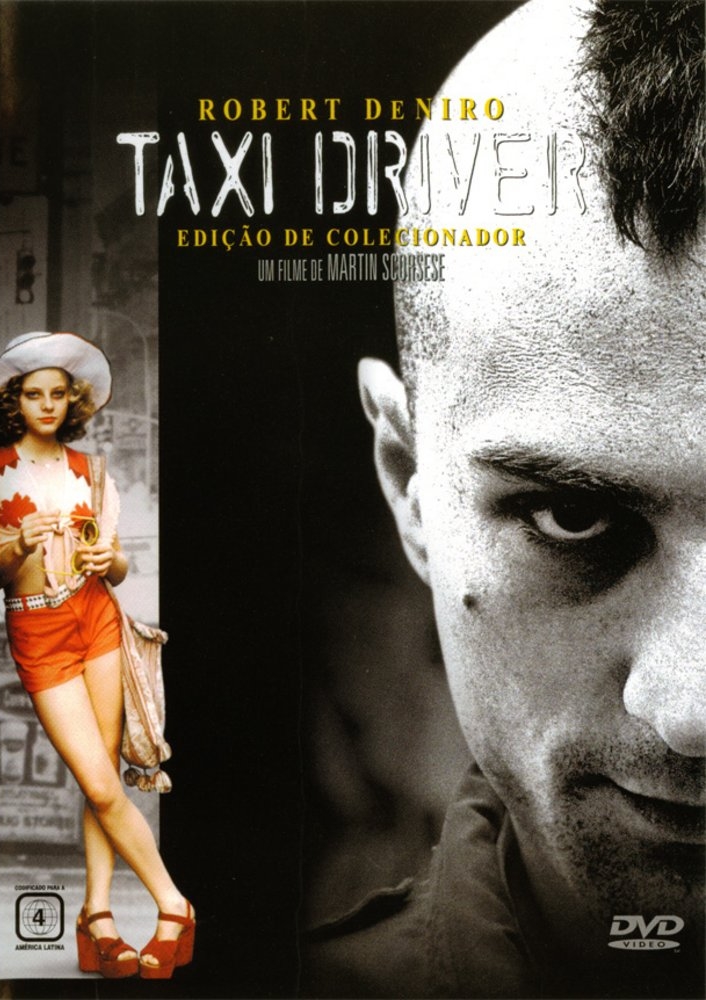

Face a esta realidade onipresente, não surpreende que agremiações de classes ocupacionais, reeditando o movimento ludista (trabalhadores que, no início da revolução industrial, quebraram máquinas num gesto desesperado para tentar manter seus empregos), tentem garantir a manutenção de suas profissões, as quais vão se tornando obsoletas face a avanços tecnológicos irreversíveis. Como, por exemplo, carteiros numa era de comunicações digitais; taxistas em meio a aplicativos de transporte; vendedores de lojas concorrendo com o comércio eletrônico; caminhoneiros (que já tiveram sindicatos poderosos, como mostrou recentemente Martin Scorcese em O Irlandês) em estradas cada vez mais povoadas por veículos autônomos; caixas em bancos e postos de cobrança de estacionamento em shopping centers e operadores em qualquer atividade outrora existente que, em tempos recentes, foi contemplada com o auto atendimento.

Quando o declínio progressivo da quantidade de postos de trabalho em razão da automação crescente e da proliferação do do it yourself e do self service, não tardará o dia em que, em razão da necessidade minguante de trabalhadores, a divisão de classes, ainda hegemônica, entre patrões (proprietários) e trabalhadores (empregados), será rendida totalmente obsoleta. Harari estima que, numa futura sociedade voltada para o lazer, uma das únicas profissões ainda em demanda será a de programador de jogos. Tal contexto já foi bastante explorado em obras de ficção – como no filme de animação Wall-e (2008), rara distopia para o público infantil, onde uma humanidade ociosa e obesa migra para outro planeta, deixando para trás uma Terra suja e esgotada, povoada por robôs faxineiros.

* * *

Alguém já observou, com muita propriedade, que atividades como a caça ou a pesca, que nos primórdios da história humana eram consideradas uma espécie de trabalho (ainda que, como dissemos acima, não havia uma distinção clara entre trabalho e lazer como a que temos hoje) são atualmente exercidas por muitos francamente como lazer. Ao mesmo tempo, sem entrarmos no mérito da questão sobre se cada uma das atividades abaixo arroladas se constitui ou não, no entender de Graeber, num bullshit job, é difícil imaginar algum prazer (exceto, é claro, o da gratificação econômica) experimentado pelo operador de uma máquina numa linha de produção industrial; por vendedores no comércio varejista ou e por burocratas dedicados ao tráfego de informações, seja em papel ou por meios digitais, em bancos, tribunais, cartórios ou repartições de toda sorte. Notem que uma parte considerável da população economicamente ativa exerce, em nome da própria subsistência, alguma destas atividades.

Reconhecer tal estado de coisas implica, necessariamente, num impasse em se tratando de educar indivíduos para o assim chamado mundo da produção. Como educar filhos para viver num mundo em que a sobrevivência (mais: a própria identidade individual) ainda depende fundamentalmente do trabalho quando não temos razões para acreditar que, num futuro não muito distante, o trabalho ainda existirá como fator hegemônico de definição da existência humana ?

Neste cenário, ainda tido pela maioria como pessimista mas cada vez mais aceito como realista, há quem se atreva a propor utopias capazes de lidar com o problema do desemprego generalizado. Uma destas vertentes é a da renda mínima universal (UBI, para universal basic income), que prevê o aporte pelo estado de uma quantia substancial a cada cidadão, suficiente para lhe garantir uma existência digna, independentemente do mesmo pertencer ou não à força de trabalho. O holandês Rutger Bregman é um dos principais representantes desta corrente, esmiuçada em detalhe em sua obra Utopia para Realistas, de 2016.

Também digna de nota é a candidatura à presidência dos EUA, ainda neste ano, de Andrew Yang, que defende a concessão pelo governo de mil dólares mensais a cada cidadão. Antes, no entanto, de saudarmos a renda mínima como um projeto de esquerda e nos entusiasmarmos com a plataforma de Yang, é preciso que se diga que ele a vê, antes de tudo, como um modo ideal de estimular – pasmem ! – o empreendedorismo. Vem, meteoro.