Desde muito cedo (nem lembro quando) acreditei em duas “cláusulas pétreas” sobre as quais julgava que se erguia toda grande literatura. Uma diz respeito à forma, mais precisamente à extensão da mesma, e a outra, ao conteúdo. Hoje as reputo como não mais do que mitos. São eles:

- o romance é um formato literário superior aos outros, mais curtos; e

- escritores cuja fantasia transcende o relato autobiográfico são melhores do que aqueles que tecem sua obra exclusivamente a partir experiências por eles vividas.

A eles, então.

* * *

O primeiro mito, sobre a superioridade do romance sobre formas mais curtas, esbarra, de saída, no problema de que superlativos, conquanto toda análise comparativa possa deitar alguma luz sobre a singularidade de obras específicas, tendem a obscurecer, num manto de mediocridade, tudo aquilo que é considerado menos elevado. Mas não é só isso.

Para melhor se entender como o grande romance acabou por adquirir seu status de tour de force literário, há que levar em conta determinantes históricos, comerciais e tecnológicos. Tratemos, pois, inicialmente, do aspecto comercial. Até por que fatores históricos e tecnológicos são melhor analisados como uma coisa só.

Devemos tratar a atividade editorial, em que pesem suas nuances, antes de tudo como uma indústria. E para qualquer indústria, o problema da escala de produção é crucial, por que tem implicações diretas no custo. Do seguinte modo. É mais barato produzir, anunciar e distribuir uma quantidade maior de cópias de um número menor de itens. Daí que a industrialização anda de mãos dadas com a padronização.

Mas o último parágrafo pode ter ficado um pouco nebuloso, porquanto teórico e, logo, abstrato. Tratemos, pois, de ilustrar. Pensem numa estante onde caibam uns 30 romanções ou uma centena de volumes menores. Qual preenchimento da estante (com livrões ou livrinhos) terá o menor custo para toda a cadeia produtiva, da gráfica à livraria, passando pela resenha crítica ?

Menos, Augusto, bem menos. É claro que, dentre as nuances, a que aludi acima, de toda indústria denominada “cultural” (é mais honesto chamá-la de “indústria do entretenimento”), possui especial destaque a demanda, por parte de leitores, ouvintes e espectadores (ou, em que pese soe cruel, consumidores) pela maximização da diversidade. Que se traduz em linhas de produção, campanhas publicitárias e estoques mais onerosos. A administração deste conflito entre, de um lado, padronização e escala e, de outro, diversificação é a alma do gerenciamento da indústria [você escolhe: cultural ou do entretenimento]. Para o negócio, é uma questão de vida ou morte.

Parêntesis. Alguns textos curtos, como os de Poe, adquirem vida própria e terminam por conquistar certa autonomia. Foi o que sucedeu com Bartleby, o escrivão, de Herman Mellvile (autor de Moby Dick). O conto, genial, cabe em 44 páginas. Como justificar sua edição autônoma ? A solução encontrada pela Ubu, uma editora de livros bonitos (como a extinta Cosacnaify (o que dá margem à indagação sobre se este modelo de negócio (i.e., a publicação de livros bonitos) é ou não sustentável)) foi a publicação, como antigamente, de um livro costurado, com páginas que devem ser abertas com uma espátula. Um livro fetiche. Do tipo que temos receio de riscar. Certamente o mais caro (R$/nº de páginas) que já comprei.

* * *

A questão histórico-tecnológica. Não vou, aqui, tornar a um tema que já esmiucei bastante em textos anteriores que é a fragmentação progressiva do discurso (que encantaria Bakhtin) desde a palavra impressa que se lia a luz de velas até o que temos em redes sociais e na internet em geral. Ao longo desta evolução (reparem que não utilizo o termo progresso), narrativas mais longas foram dando lugar a formas mais compactas. As quais, por sua vez, passaram a demandar maiores esforços de concisão por parte de quem escreve, tanto para adequar os textos aos meios que habitam quanto à expectativa dos leitores. A própria expectativa da audiência é condicionada pelo meio em que reside o conteúdo.

Mas voltemos, por um instante, ao romanção enquanto absoluto tour de force literário, i.e., no qual o autor eleva a patamares extremos sua maestria em sustentar o interesse do leitor ao longo de narrativas prolixas. Ora, por que razão devo supor que a habilidade e a criatividade de quem tece um relato enorme são de alguma forma superiores às de quem empreende esforços de concisão para acomodar ideias a contextos de publicação de dimensões mais restritas ?

Como se uma sinfonia fosse, necessariamente, uma realização mais significativa do que um lied (canção) tão somente por que ocupa toda a duração de um disco ou quase toda a de um concerto, enquanto lieder costumam ser agrupados para justificar a ida a um recital ou a compra de um produto fonográfico.

* * *

A conspirar contra meu propósito, declarado no kaput, de me debruçar, aqui, sobre dois mitos literários, está o fato deste texto ter já assumido proporções temerárias para um post, suficientes, ao menos, para desencorajar sua leitura na plataforma onde reside. Some-se a isto o fato de, no decorrer da escrita, eu ter me lembrado de um terceiro mito. Querem um spoiler ? Trata-se da noção, já incorporada ao senso comum, de que qualquer texto publicado num meio de broadcasting seja, por isto mesmo, de algum modo superior a coisas escritas para uma circulação (só teoricamente) mais restrita através do narrowcasting. Instigante, não ? Por hora, mais não digo.

* * *

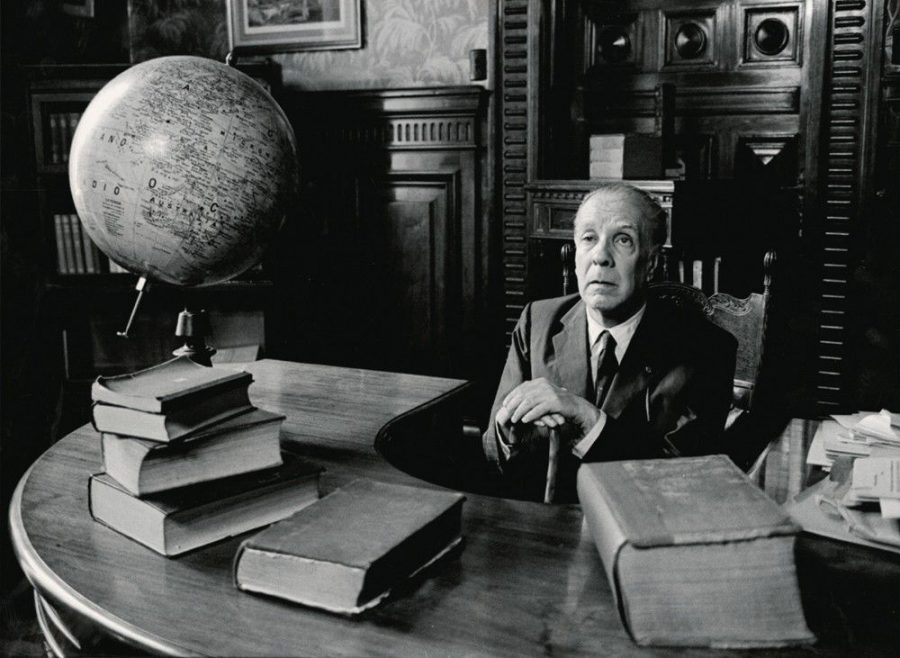

PS: de uns tempos prá cá, adquiri o hábito de minerar no facebook informações visando ampliar a base de conhecimento sobre a qual escrevo. Pois, como não deve ser novidade para quem me lê, falo muito sobre o pouco que sei. Pelos cotovelos. Ainda não achei a razão ideal entre os volumes de escrita e de leitura. Na última consulta, sobre grandes autores que escreveram mais textos curtos do que longos, amigos a quem sou grato me trouxeram a seguinte nominata: Bioy Casares, Isaac Bashevis Singer, Ivan Bunin, Raymond Carver, Luigi Pirandello, Flannery O’Connors, O. Henry, Julio Cortázar, Leonid Andreiev, Lucia Berlin, Milton Ribeiro, Machado de Assis, Juan Rulfo, Ghassan Kanafani, Katherine Mansfield, Alice Munro e Ernest Hemingway. Não é pouca gente. Isto que é apenas uma amostra, i.e., a lista seria bem maior se a consulta permanecesse ativa por mais tempo. O que me leva a concluir, talvez apressadamente mas não sem uma ponta de indisfarçável triunfo, que minha “tese” sobre a valoração exacerbada do romanção em relação ao conto ou à crônica pode ter, afinal, algum fundamento.